Biographie

Né le 26 juin 1924, d’un père suisse, pasteur et professeur de théologie et d’une mère française, François Daulte reconnaît la dualité née de ces deux pays. Il n’a jamais voulu choisir entre son père et sa mère, entre la Suisse et la France. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne se fixe pas à Paris, malgré le bouillonnement artistique et culturel de cette ville. Etabli en Suisse, il partagera beaucoup de son temps entre les deux pays, gardant un lien très fort avec la France.

Dès son enfance, il ressent ses premières émotions artistiques. Avec sa mère, rue d’Italie à Vevey, qui le fait rêver en lui racontant les Fables de La Fontaine devant des catelles de faïence illustrant les scènes lues, puis avec le passage du cortège de la Fête des Vignerons (1927) qui le laisse émerveillé. Mais c’est à Montpellier, chez sa grand-mère maternelle, que naît sa vocation avec la rencontre des œuvres d’art du Musée Fabre. Il s’attache tout particulièrement à une toile de Gustave Courbet « Bonjour Monsieur Courbet » et, plus encore, à un tableau de Frédéric Bazille « La vue de village ». Fasciné, il écoute sa grand-mère lui commenter certains tableaux et lui parler par exemple, de « ce soleil du Midi… qui n’exalte pas les couleurs, mais qui les éteint ».

Il passe également des vacances dans la maison familiale des Chevalleyres, appelée « Champastour » par sa mère, où il apprend à regarder la nature. Il a la chance d’être admis dans l’atelier du peintre Steven-Paul Robert et découvre, avec excitation, le rapport entre la nature et la peinture. Sans savoir encore bien l’exprimer, l’enfant « éprouve la sensation du contraste entre les couleurs, celle de l’espace suggéré par l’œuvre et le rôle de l’interprétation ».

Toujours aux Chevalleyres, il se rappelle avoir entendu la grande pianiste Clara Haskil s’exercer sans relâche sur son instrument. Il comprend alors « que le plus grand talent ne se conquiert que par un travail acharné et méticuleux ».

Ces premières rencontres avec la peinture lui révèlent donc une passion naissante, initiée par les visites commentées de sa grand-mère. A dix ans, il sait qu’il consacrera sa vie à l’art. Il affirmera d’ailleurs « J’ai su de très bonne heure que j’allais m’intéresser à l’art et je n’en ai jamais dévié ».

Très tôt, il éprouve un intérêt très marqué pour les impressionnistes et les peintres du Midi, à commencer par Frédéric Bazille, ce qui explique que ce fils de Méridionale se soit un peu fait « une spécialité de la Provence ».

Adolescent, il court les expositions. Il reste profondément marqué par celle des chefs-d’œuvre du Prado (Genève/1939) puis après-guerre, par celle des grands maîtres français (Genève), ce qui le conforte dans son intérêt et son goût pour eux. Aussi, lorsqu’il entre à l’Université de Lausanne, en Faculté des lettres, il prend tout naturellement l’histoire de l’art comme discipline principale, ce que très peu d’étudiants choisissaient. Quelques années plus tard et après l’obtention de sa licence (1947), il soutient sa thèse de doctorat sur Frédéric Bazille. Manquant de spécialiste de l’œuvre de cet artiste en Suisse romande, l’Université doit faire venir de Montpellier le professeur Jean Claparède, conservateur en chef du Musée Fabre pour superviser sa soutenance de thèse. Il l’aidera ensuite pour l’élaboration du catalogue raisonné consacré à l’œuvre de Frédéric Bazille.

Il poursuit ses études à Paris à l’Ecole du Louvre et obtient son diplôme en 1951 avec les félicitations du jury. Deux ans plus tard il passera son doctorat.

Pendant ces années, le jeune étudiant fera plusieurs rencontres importantes comme celle du professeur Georges-Henri Rivière, directeur de l’Unesco pour les questions de muséologie. Il apprendra beaucoup à son contact et acquerra les bases nécessaires pour monter une exposition, enseignement qu’il mettra en pratique lors de ses débuts au Musée Jenisch à Vevey.

Il fera également la connaissance de René Huyghe, conservateur du Louvre et d’André Chamson, directeur du Musée du Petit Palais, qui l’engage comme stagiaire lui permettant non seulement d’être intégré à l’administration du musée, mais à sa vie globale.

Durant cette période d’études, et pour gagner un peu d’argent, il offre ses services comme « saute-ruisseau » à deux éditeurs romands au rôle central : Henry-Louis Mermod (Editions Mermod) et François Fosca (Editions du Milieu du Monde). Là encore s’ouvre un temps de rencontres car en allant chercher les manuscrits chez les écrivains pour le compte des éditeurs suisses, puis refaisant le trajet en sens inverse, le jeune homme a l’immense opportunité de côtoyer des écrivains tels que Léon-Paul Fargue, Francis Carco et enfin Colette. Henry-Louis Mermod, qui souhaite publier un livre de cette autrice, charge le jeune homme de se rendre chez elle pour obtenir un rendez-vous. C’est chose faite et quelque temps plus tard, l’éditeur se présente chez l’écrivaine, accompagné de son « saute-ruisseau ». L’entrevue se passe, s’étire sans qu’aucune proposition d’Henry-Louis Mermod ne retienne l’attention de Colette qui semble même un peu excédée, jusqu’à ce que les yeux de l’éditeur se posent sur la reproduction d’un bouquet de fleurs peint par Manet. Spontanément, Mermod lance « et si vous écriviez un texte sur les fleurs ? ». Colette est enthousiasmée et signe un contrat séance tenante. François Daulte est donc tenu de lui fournir les sujets de son livre et toutes les trois semaines, lui amène des fleurs de saison achetées chez le fleuriste du Palais-Royal. Au bout d’un mois, il récupère un chapitre et au bout d’un an, le texte achevé donnera naissance à l’un des chefs-d’œuvre de Colette : Pour un herbier.

Enfin, quelques rencontres importantes dans le milieu journalistiques lui ouvrent d’autres horizons. Celle du directeur du Figaro, Pierre Brisson, qui lui consacre toujours un moment lorsqu’il lui apporte les épreuves d’un livre ou celle du directeur de France-Soir, Pierre Lazareff, chez qui il côtoie des journalistes, écrivains, politiciens et artistes de renom. Il y entendra chanter Charles Trenet et rencontrera à plusieurs reprises Joseph Kessel.

Il a vingt-neuf ans lorsqu’il se lance dans l’organisation de plusieurs expositions pour le Musée Jenisch de Vevey (Marquet, Lautrec, Utrillo, Renoir, Berthe Morisot et des chefs-d’œuvre des aquarelles du 20ème siècle) ainsi que pour le Kunstmuseum de Berne où le directeur lui propose de monter trois expositions (Sisley, Pissarro et Fragonard, dont des dessins sont exposés pour la première fois).

Pour l’exposition Fragonard, il ne trouve pas les livres dont il a besoin. Même chose pour Marquet. C’est à ce moment-là qu’il songe à en rédiger certains qu’il confie à une petite maison d’édition lausannoise, les Editions Spes. En voyageant, il remarque que ses livres sont mal diffusés. Il décide alors avec son épouse de créer leur propre maison d’édition : La Bibliothèque des Arts à Lausanne, puis à Paris en 1955 publiant principalement des artistes français et suisses.

Il rédige plusieurs catalogues raisonnés de l’œuvre de peintres tels que Frédéric Bazille, Alfred Sisley et Auguste Renoir auquel il consacre des décennies de travail.

Dans les années 1960 et jusqu’en 1992, il sera tour à tour président du conseil d’administration de la Gazette de Lausanne, membre du conseil d’administration du Journal de Genève et membre de celui du Service de presse suisse. Il terminera à la tête de la Revue d’art L’œil (1976 à 1992)

Après-guerre à Paris, entre 1949 et 1952, François Daulte a du temps et entame une tournée des premiers collectionneurs, ces derniers lui faisant un accueil remarquable. Claude Roger-Marx, écrivain, critique et historien d’art français, l’invite chez lui, lui laissant un accès total pour consulter ses livres et ses gravures, même en son absence. « Au lendemain de la guerre, même si les collectionneurs ne vous connaissaient pas, ils vous mettaient au bénéfice d’un préjugé favorable » relève François Daulte. « C’était un monde passionné de valeurs esthétiques »

Avec son approche fine et respectueuse, il aborde quelques familles d’artistes. Il rencontre celle d’Albert Marquet, homme qu’il ne connaîtra pas mais dont l’épouse le reçoit et lui montre les collections. Il approchera ainsi Madame Matisse, George Besson et le collectionneur Georges Renand, directeur de la Samaritaine, qui avait commandé toute une série de tableaux à Marquet.

En 1953, il effectue avec sa femme son premier voyage aux Etats-Unis. Il y organisera trois expositions à l’Art Institute de Chicago (Corot, Bazille et Renoir) et commence à nouer des contacts avec les collectionneurs de ce pays. Il rencontre entre autres Franz Meyer à New York qui détient un très beau Sisley. Ce dernier se propose de leur faire connaître d’autres collectionneurs et durant deux semaines, il les accompagnera tous les jours chez l’un ou l’autre de ses amis.

Il fait aussi la connaissance de Joan Payson, née Whitney, femme exceptionnelle dont le frère, propriétaire du New York Herald Tribune, possède une très belle collection. Il lui rendra souvent visite et les liens noués avec sa sœur lui permettront de rencontrer des personnalités marquantes, dont Averell Harriman, conseiller de plusieurs présidents américains. Enfin, l’entrevue presque irréelle avec Paul Mellon, le plus grand des mécènes américains dans le domaine de la peinture et président de la National Gallery. François Daulte assistera, médusé, à l’achat des tableaux choisis par ce grand monsieur.

Petit à petit il crée des relations privilégiées avec les collectionneurs du monde entier qui lui prêtent leurs tableaux pour des expositions.

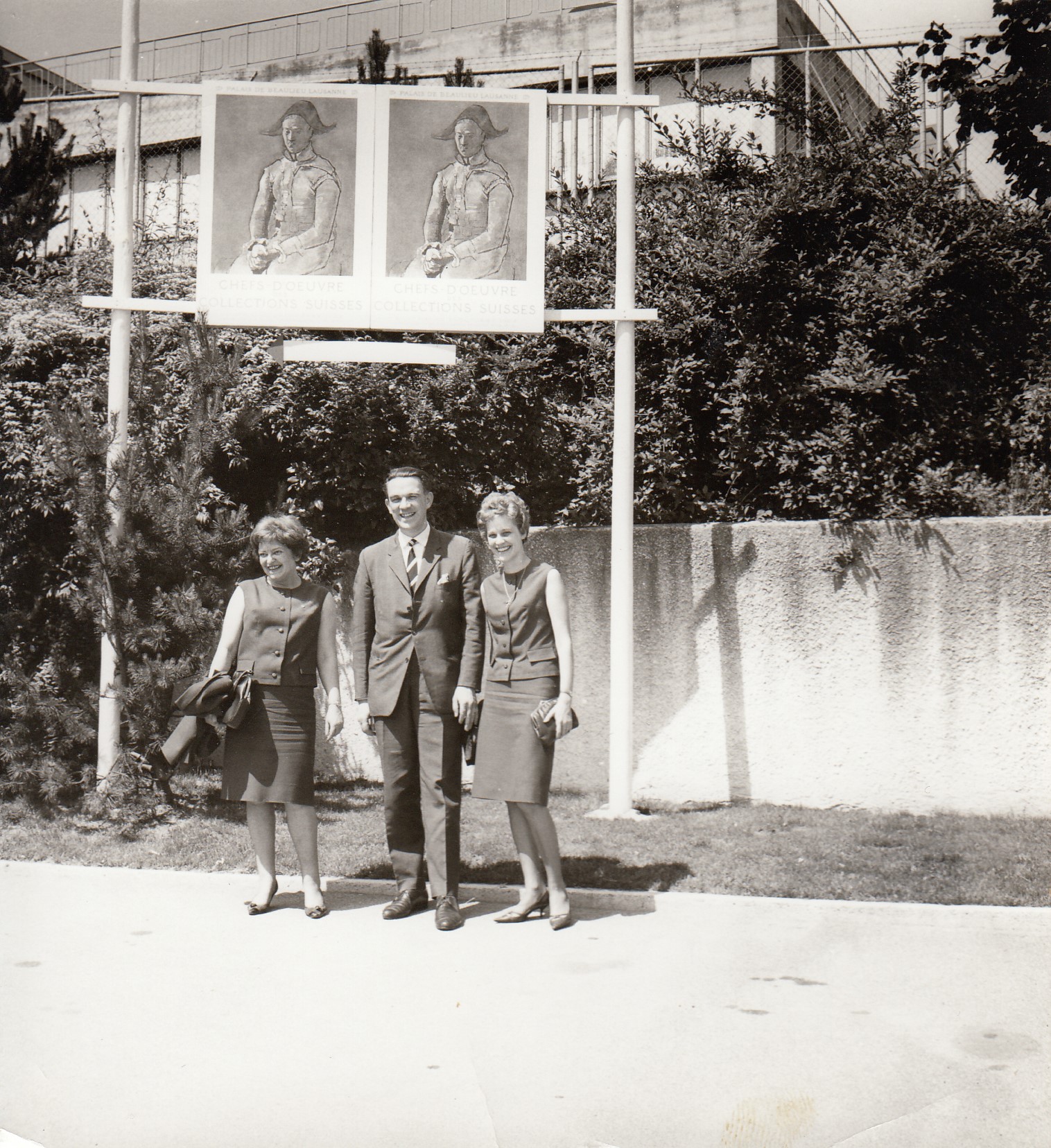

En Suisse il connaît très bien les collectionneurs et grâce au soutien du Conseil fédéral et à la direction de l’Exposition nationale suisse de 1964 il est chargé d’organiser une exposition des œuvres d’art des collections suisses intitulée « de Manet à Picasso ». Il considère cette tâche comme l’une des plus grandes chances de sa vie. Mais avant, et pour cette exposition, il sillonne et visite toute la Suisse pour voir tout ce que l’on peut lui montrer : cinq à six cents collections, dont quatre cents choisies pour l’Expo 64 qui fut un immense succès.

Il note la volonté qu’avaient les grands collectionneurs suisses comme Oskar Reinhart, Emil Georg Bührle et Josef Mueller, d’acheter des tableaux pour poursuivre leur quête de la beauté en essayant de la communiquer, puisque « la destinée des œuvres d’art n’est pas de se trouver dans un coffre à la banque ».

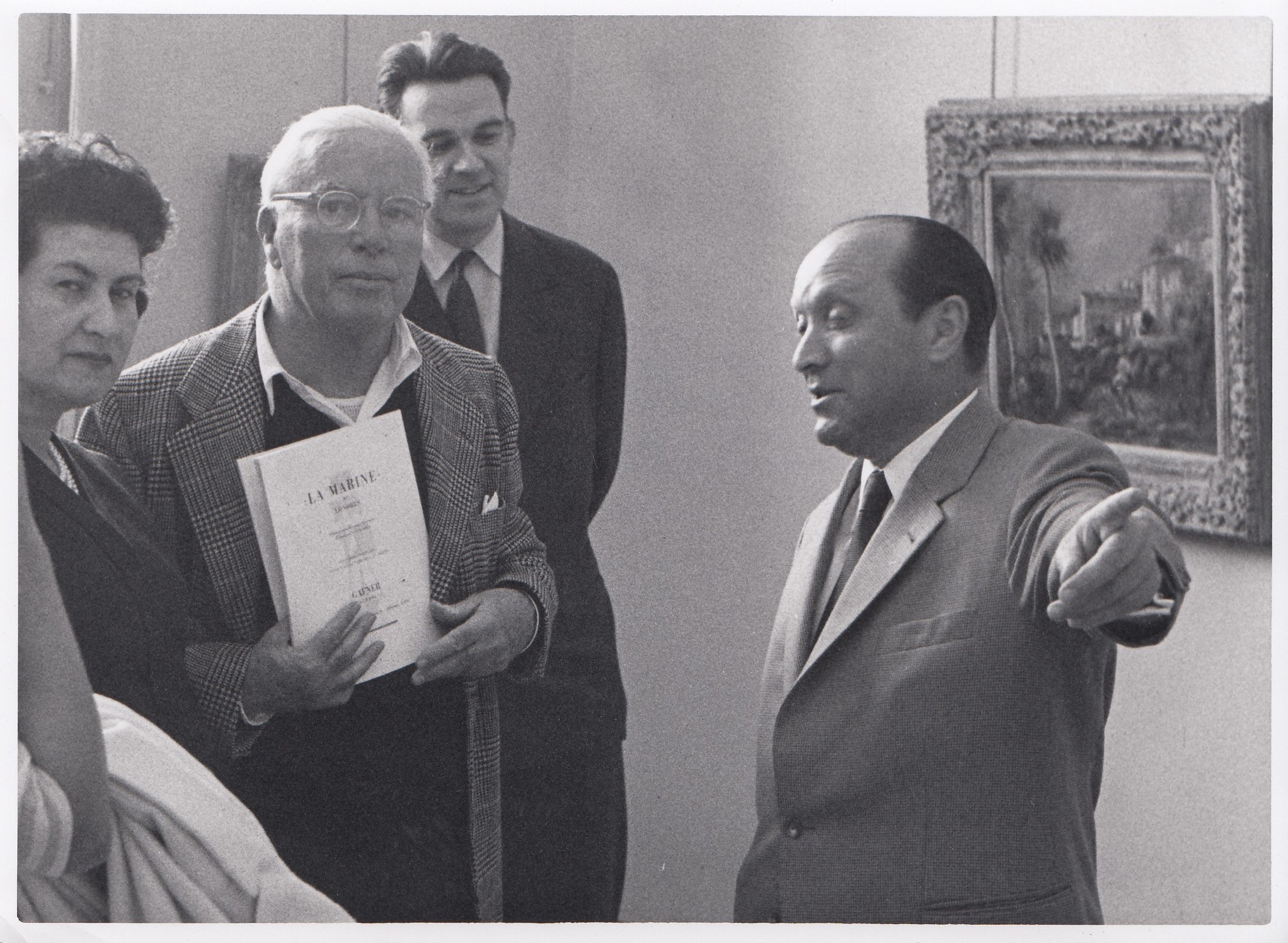

Lors de cette fameuse exposition : arrivant un matin devant l’entrée principale, il voit trois messieurs attendant l’ouverture des portes. Il se dit en lui-même « mais je connais ces têtes ! ». Effectivement, il s’agit de Georges Pompidou, d’André Malraux et de Philippe de Rothschild. On a frôlé l’incident diplomatique puisque le premier ministre, accompagné de son ministre de la culture, sont arrivés incognito, sans informer qui que ce soit de leur venue. François Daulte les accompagne pour la visite et Georges Pompidou, enthousiasmé et passionné, souhaite absolument que Malraux organise cette exposition en France. Cela sera chose faite trois ans plus tard, au Musée de l’Orangerie à Paris.

En 1964, toujours durant Expo 64, il rencontre Albert Skira, éditeur d’art suisse et le premier à concevoir des livres avec des reproductions en couleur. Extraordinaire précurseur, lié à des artistes tels que Pablo Picasso, Henri Matisse et beaucoup d’autres encore. C’est Albert Skira qui s’interroge : « Lequel est plus utile à un artiste, de celui qui le prend à ses débuts lorsqu’il est encore méconnu et contesté ? Ou de celui qui ne consent à vanter et à louer les maîtres que lorsque leur réputation est faite, c’est-à-dire le plus souvent dans leur vieillesse ou après leur mort ?». Tous les éditeurs d’art devraient méditer sur la question. François Daulte, lui, choisit de considérer et de répondre à la première question.

A partir de 1968, il se rend cinquante-quatre fois au Japon et y monte plus d’une trentaine d’expositions consacrées pour la plupart aux grands peintres et sculpteurs français.

Dans ce pays s’ouvrant à l’art français, il organise une exposition Renoir, artiste dont il rédige le catalogue raisonné. L’exposition s’avère une grande réussite. Une deuxième aura lieu quelques années plus tard. Il travaille en étroite collaboration avec les trois plus grands journaux et les émissions culturelles pour mettre sur pieds les différentes expositions.

La rencontre avec les collectionneurs japonais se fait en douceur. Il faut du temps pour approcher le cercle de ces gens très discrets, où l’on ne présente que deux tableaux à la fois. Pour connaître l’ensemble des œuvres, il faut revenir encore et encore.

Dans ce pays, il découvre des musées dont la modernité reste encore inconnue en Europe. L’un des plus beaux est le MAO (Moshiki Okada Association) à Atami qui compte environ 3500 œuvres d’art japonais et d’Asie de l’Est. A Tokyo, il aura le privilège d’être invité dans le palais du prince Takamatsu, frère de l’empereur Hirohito qui lui dévoilera quelques peintures exceptionnelles de sa collection.

En 1984, après tant d’allers-retours et de séjours à l’étranger, François Daulte, qui se revendique de n’avoir quitté Lausanne que pour ses études et pour ses voyages, ouvre les portes du Musée de l’Hermitage au public. « C’est un rêve d’enfant réalisé à l’âge mûr ». Mais c’est un rêve à deux, une histoire d’amitié remontant à l’enfance, la rencontre avec Michel Bugnion. Les rejoindront dans cette grande aventure deux autres amis : Claude Reymond et David Rosset.

L’extraordinaire propriété donnée généreusement par la Famille Bugnion à la Ville de Lausanne devient une Fondation en 1979. Le succès de l’Hermitage tient aussi, et peut-être surtout, à sa situation exceptionnelle. « De là, on ne voit rien de laid » et le somptueux jardin devient l’écrin parfait pour recevoir un public sensible à ce cadre unique.

Il a également la volonté de proposer des expositions pour le grand public, de manière non élitiste. Il porte une attention particulière à l’accueil des visiteurs. Il avoue être très touché lorsque, présent aux portes du musée, il entend les gens s’adresser au gardien en lui disant « Merci monsieur, ici, on a été bien accueilli ». Toujours dans l’idée de favoriser le bien-être des visiteurs, il fait disposer dans les salles (en cela, il s’inspire de ce qu’il a vu faire aux Etats-Unis) des bouquets de fleurs choisis dans les mêmes tons que les tableaux exposés, créant ainsi une harmonie séduisante ne laissant pas indifférent le visiteur.

Nommé président et conservateur de la Fondation de l’Hermitage (1981-1995), François Daulte y organise près de quarante expositions qui offrent à Lausanne, dans une large mesure, un rayonnement international.

Cet homme passionné, ayant un rapport très concret et presque charnel avec les œuvres d’art qu’il côtoie, aura su rassembler autour de lui les collections les plus prestigieuses, sans que jamais ne le quitte la volonté de partager le plus largement possible la contemplation de ces chefs-d’œuvre.

Renoir avait coutume de dire : « On ne devient pas peintre devant un paysage, mais on devient peintre devant un tableau au musée. Soit que l’on veut prendre le contre-pied, soit que l’on veut se placer dans la grande tradition ». C’est la réflexion qui interroge le rapport entre le musée et la peinture vivante, le rôle du musée dans la peinture.

Il pense que le musée a une vocation, un service qu’il doit rendre à l’art. C’est un échange sans fin, une reconnaissance et une participation à la création artistique.

Vincent van Gogh écrivit quelques jours avant sa mort une lettre à son frère Théo, le remerciant de l’avoir aimé : « Mon cher frère, je te dis et je te redis encore que malgré les moments très difficiles que nous vivons, tu as une part à ma création ».

C’est aussi l’éloge que nous pouvons rendre aux amateurs de notre pays qui, ayant aimé et soutenu les artistes, ont eux aussi pris part à leur création » conclut François Daulte.

Au terme d’une vie riche de rencontres et de beauté, sans cesse consacrée à l’art, François Daulte, commissaire d’expositions d’art, critique d’art et éditeur suisse décède le 18 avril 1998 à Lausanne.